Transcontinental Race 2015

Mein Transcontinental Race 2015

Oder wie ich das Feld von hinten kontrollierte.

I Eine lange Tour

Der Wind zerrt an meinem Körper. Der Wind zerrt an meinem Rad. Unerbittlich. Und hart. Seit Stunden greife ich den Rennlenker konzentriert in der unteren Position. Staubverkrustet ackere ich fiese Steigungen hoch und muss sogar bergab pedalieren, um nicht vom Wind zum Stehen gebracht zu werden.

Ich lächle, denn ich denke daran, wie ich das Rad vom Rahmenbauer entgegen nahm. Abweichend von meiner Vorgabe war der Gabelschaft zu lang, der Lenker zu hoch. „Ich dachte, das ist etwas bequemer“, entgegnete mir Günter Krautscheid seinen gut gemeinten Rat. Meine Bequemlichkeit ist meine Windschlüpfrigkeit, warf ich ein. Schnell war die Gabel gezogen und der Schaft fachmännisch gekürzt. Auf jegliche Distanzringe verzichtend lag der Vorbau nun direkt auf dem oberen Steuerkopflager. Gut so.

Letzte Anpassungen bei der Abholung des Rades. Links mein Vater.

Günter Krautscheid

und sein Werk

Wie froh ich bin, an meinen Vorüberlegungen festgehalten zu haben. Natürlich hat Günter Krautscheid normalerweise recht. Aber das hier ist nicht normal. Weder das Rad, noch die Tour. Und jegliche Unstimmigkeit potenziert sich über die Streckenlänge in echten Widerstand, dessen Überwindung würde zusätzliche Energie erfordern.

Ich versuche meine Energie so effizient wie möglich ins Rennen zu bringen. Mein Oberkörper liegt nahezu parallel zum Oberrohr (und das ist waagerecht, nicht abfallend). Der Körper arbeitet trotz aller Umstände rhythmisch. Die Kunst ordentliche Wattleistungen zu pedalieren und dennoch locker auf dem Rad zu sitzen, habe ich mir wohl in all den Jahren ganz passabel angeeignet.

Jeder Atemzug, jeder Herzschlag und jede Pedalumdrehung bringt mich dem Ziel näher denn je. Istanbul. Die aufregende und faszinierende Stadt an der Nahtstelle von Orient und Okzident. Welch ein grandioses Ziel für ein transkontinentales Radrennen.

Noch ist aber keine Zeit zum Schwelgen und Schwärmen. Das hier ist im Wortsinne beinhartes Handwerk. Um anzukommen muss man sich fortbewegen. Wind und Streckenprofil sind dabei nicht die einzigen Widersacher. Das Rauschen des Windes in den Ohren wird noch überlagert vom Gebrüll überholender Sattelschlepper, ganzer Sattelschlepperflotten, um genau zu sein. Seit Stunden säumen Kiesgruben unglaublichen Ausmaßes meinen Weg. Die Bauwirtschaft in Istanbul giert nach Unmengen von Kies. Arbeitsameisen gleich, schaffen die Kolonnen von Sattelzügen das Zeug nach Istanbul. So sähe es zu mindestens aus der Vogelperspektive aus. Aus der Radfahrerperspektive fühle ich mich eher wie eine Ameise neben einer Kolonne Arbeitselefanten.

Nun können mich auf dem Rad nur wenige Dinge wirklich beunruhigen. Aber türkische Trucker gehören definitiv zu den beunruhigendsten Erfahrungen meines Lebens. Zwar bewege ich mich auf der bislang weniger bedeutenden und damit ruhigeren Nationalstraße 010, aber mit dem Bau der dritten Bosporusbrücke wird die 010 zur Schnellstraße ausgebaut. Während die bereits ausgebauten Abschnitte mit einem fahrbahnbreiten Seitenstreifen super (sicher) zu befahren sind, muss ich mich in den leider zahlreichen im Bau befindlichen Bereichen auf schmalen Behelfsfahrbahnen mit den Trucks arrangieren. Diese provisorischen Asphaltbänder werden direkt am rechten Rand durch unüberwindbar hohe Leitplanken oder abgrundtiefe Kanten begrenzt. Das reduziert den Fluchtraum für mich als Radfahrer auf null. Und wenn ein türkischer Trucker hupt, dann bleiben gefühlte 1,5 Sekunden Zeit von der Fahrbahn zu verschwinden oder man wird platt gewalzt. Und wie bereits geschrieben, es handelt sich nie um einzelne Lkw, sondern um ganze Flotten. Dem Passieren der Lkw kann ich nicht entgehen, denn diese Abschnitte sind jeweils mehrere Kilometer lang. Die anstrengendsten und mit Abstand gefährlichsten Kilometer, die ich je gefahren bin.

Zudem habe ich stets die Uhr im Auge und rechne die Reststrecke gegen das noch verbleibende Tageslicht. Auf den Höhen kann ich zwar bereits die Skyline der Stadt erhaschen, aber noch bin ich nicht im Ziel. Bis Kemerburgaz gilt es zunächst auf diesem Highway to Hell zu überleben. Dort beginnt ein neun Kilometer langer Anstieg nach Bahceköy, von wo aus eine definierte Strecke (parcour) ins Ziel gefahren werden muss. Fünf Kilometer bergab an den Bosporus, dann neun Kilometer am Bosporus entlang zur Festung Rumeli Hisari.

Ich versuche gut im Tempo zu bleiben, denn ich will unbedingt den Bosporus bei Tageslicht erreichen. Der Grund ist nicht fototechnischer Art, wie sich vielleicht vermuten ließe. Auch hierbei geht es in gewisser Weise ums Überleben. Im Handbuch zum Rennen wird erwähnt, dass wir Radler auf dem Anstieg nach Bahceköy gewiss sein können, in der Dunkelheit von wilden Hunden gejagt zu werden. Mike Hall, der Renndirektor, merkt dazu im Handbuch an, wer es bis dorthin schafft, hat gelernt, damit umzugehen. Bei der Lektüre in der winterlichen Vorbereitung ließ mich diese britische Art schmunzeln. In der Realität lassen mich die Viecher erschaudern. ‚Des Balkans bissige Bestien‘, geht es mir Boulevardblatt reißerisch durch den Kopf, halten sich jedenfalls nicht an landläufige Behauptungen wie ‚Hunde, die bellen beißen nicht‘. Die hier bellen und beißen. Und sie sind sehr sprintstark. Der letzte Tag wird zum Höllenhunderennen. DAS ist der Grund, warum ich kurbel was die Beine hergeben.

Die blauen Rauten zeigen die Positionen jeweils zu konstanten Zeitintervallen. Die großen Abstände im Flachen (linker Bildrand) im Vergleich zu den geringen Abständen auf der restlichen Strecke verdeutlichen den Schwierigkeitsgrad des Geländes bis zum Finish.

Einige hundert Meter vor mir entdecke ich eine Zufahrt auf die neue, noch nicht frei gegebene Fahrbahn und nutze die Chance für einen Moment dem Verkehrsinferno zu entkommen und eine kleine Pause einzulegen. Ich überlege, ob es gelingt die ganze Situation auf ein Foto zu bannen und will gerade zur Kamera greifen, als ich einen Mann entdecke, der neben einem kleinen Transporter einen handlichen Teppich zum Gebet ausrollt. Die Kamera bleibt in der Tasche. Ich empfände es als respektlos, nun zu fotografieren. Dezent drehe ich mich zur Seite, um den Betenden nicht voyeuristischen (Touristen)blicken auszusetzen und studiere die Straßenkarte, um die Entfernung bis Kemerburgaz zu ermitteln.

Ich drehe und wende das Stück Papier. Die Standortermittlung auf der 1:750.000er Karte ist nicht ganz eindeutig möglich. Plötzlich spüre ich jemanden hinter mir. Ich drehe mich um und erblicke den Typen vom Teppich. Freundlich grüßend und interessiert schauend steht er vor mir. Mit Händen und Füßen und mit Hilfe der Straßenkarte erläutere ich mein Woher und Wohin. Er deutet mir an, dass es nur noch fünf bis sechs Kilometer bis Kemerburgaz sind. Ob ihn meine Leistung oder mein ausgelaugter Zustand mehr beeindruckt kann ich nicht sagen. Jedenfalls stellt er sich als Yussuf vor, bittet mich zu seinem Transporter und bietet mir Tee an, den ich liebend gerne annehme (und mit doppelt Zucker süße). Sein Transporter ist quasi ein mobiler Imbiss, mit dem er Bauarbeiter versorgt. Vom Baustellenstaub umweht hocken wir auf Plastikschemeln und schlürfen Tee. Den besten Tee, den ich jemals getrunken habe. Obwohl die Lkw unweit vorbei donnern, öffnet sich ein ruhiger Raum, in dem es nur uns beide gibt. Wir verständigen uns so gut es geht. Es geht immer irgendwie. Yussuf will von mir wissen, wie mir die Türkei gefällt. Auch wenn sich meine bisherigen Türkeierfahrung auf rund 290 Radkilometer beschränkt, so ist es doch eine sehr intensive Erfahrung, die sich nur mit der besonderen Sensivität eines Radfahrers wahrnehmen lässt. Unterwegs auf den Lebensadern der Länder, (pausierend an den Plätzen, an denen die Menschen leben)…

Ich lobe sein Land sowie dessen freundliche und weltoffene Menschen und versuche auszudrücken, dass ich die Türkei (trotz Erdogan) für einen wichtigen Mittler zwischen Morgen- und Abendland halte. In tiefer Übereinstimmung genießen wir schweigend die vielsagende Verbindung der Welten. Dies ist einer der größten Momente der Tour. Für Augenblicke wie diesen fahre ich hinaus in die Welt.

Der Tee ist wie ein Geschenk des Himmels. Als ich nach dem dritten Tee gestärkt den Weg fortsetzen und den Tee bezahlen will, er lebt schließlich vom Verkauf seiner Essenswaren, deutet er mir mit bescheidener Geste an, sein Gast zu sein. Ich hake vorsichtig noch einmal nach, um nicht möglicherweise gegen eine Etikette zu verstoßen, der folgend man nach einigem hin und her als Gast doch auf Bezahlung bestehen muss. Aber nein, er bleibt dabei. Ich bedanke mich herzlich und wir verabschieden uns mit den besten Wünschen.

Viel stärker, als man nach drei Tee und etwas Zucker eigentlich sein kann, starte ich zu den letzten dreißig Kilometern einer langen Tour, die immer wieder zeigt, wie nah sich im Grunde die Menschen sind.

II. Wie es für mich zu dieser Tour kam

Zufall. Es war der pure Zufall. Wie so oft im Leben der Zufall große und wichtige Dinge einleitet, stand ich zur richtigen Zeit am richtigen Supermarkt-Zeitschriftenregal und scannte per Daumenkino ein Radsportmagazin. Pling. Da war was. - Radrennen für Abenteurer, London-Istanbul auf Zeit, TOUR 5-2013. Das war die Initialzündung.

Mike Hall, der Race Director erklärt gegenüber TOUR : „Wir sprechen Leute an, die Spaß an Abenteuern haben und testen wollen, was sie leisten können. Es gibt keinerlei Betreuung auf der Strecke – die Teilnehmer sind auf sich alleine gestellt und müssen auch eine große mentale Stärke mitbringen“. Bei dem erstmals ausgetragenen Rennen ist keine Strecke festgelegt, lediglich ein Checkpoint auf dem Stilfserjoch muss angesteuert werden. Der schnellste Fahrer wird nach zwei Wochen in Istanbul erwartet. Mein Identifizierungsgrad ist nicht gerade gering.

Ich überschlage die Strecke mit rund 3.200 km und bleibe an der Sache dran. Um die 35 Fahrer gehen 2013 wohl an den Start. 21 kommen ins Ziel. Kristof Allegart bewältigt den Ritt in sagenhaften 7 Tagen und 23 Stunden. Das Gros der Fahrer ist in der Tat 12 bis 14 Tage unterwegs.

2014 wiederholt Allegart seinen Sieg in 7 Tagen und 13 Minuten. Josh Ibbet wird in 9 Tagen und 5 Minuten Zweiter. Während der Dritt- und Viertplatzierte innerhalb einer Viertelstunde nach Ibbet die Ziellinie queren, ist die Mehrzahl der Fahrer 12 bis 15 Tage unterwegs. Das liegt ja nicht im Bereich des Unmöglichen, denke ich mir.

Für 2014 werfe ich bereits ein Auge auf die Anmeldung, aber den Zeitraum des Rennens kann ich nicht mit beruflichen Anforderungen synchronisieren. Für 2015 sorge ich vor.

Im November 2014 wird die 2015er Auflage des Rennens vorgestellt und die Registrierung geöffnet. Die gute Nachricht lautet - der Start liegt auf dem Kontinent, in Geraardsbergen, Belgien. Das würde einen Teil der Logistik vereinfachen. Die nicht ganz so gute Nachricht – es gibt vier Checkpoints, die im ersten Überschlag eine Streckenlänge von mindestens 4.100 km ergeben. Halleluja.

Meine Transcontinental Route 2015

Erst ärgere ich mich, dass es 2014 nicht geklappt hat, dann bin ich auf diesen Typen sauer, der sich Race Direcor schimpft. Was denkt der sich denn eigentlich? Muss man denn alles übertreiben? Ich fange an zu recherchieren, wer dieser Mike Hall eigentlich ist, dass er meint, so etwas vom Zaun reißen zu müssen.

Mike Hall hat 2012 mit 91 Tagen und 18 Stunden ein 29.080 km langes Radrennen um die Welt gewonnen und den bestehenden Rekord um 15 Tage verbessert. Mike Hall konnte 2014 das rund 7.100 km lange TransAm Race in 17 Tagen und 16 Stunden für sich entscheiden.

Okay, der darf das. Von da an sehe ich es sportlich und beginne mit einer hypothetischen Planung.

Mike Hall charakterisiert das Transcontinental Race (TCR) im Handbuch zum 2015er Rennen mit den folgenden Worten. Und er weiß genau, wovon er spricht und wie richtig er mit seiner Einschätzung liegt :

“In the early days of bicycle racing there was a time when plucky riders took on long hard races alone with no team cars and soigneurs to look after them. They were hardy and desperate men who ate what they could find, slept when they could and rode all day. They weren’t professional athletes or men of means, they were “mavericks, vagabonds and adventurers” who picked up a bicycle and went to seek their fortune.

…

We however also like the old way where a rider can simply pick up a bike, shake hands on the start line and race thousands of miles for the pure satisfaction of sport and no other motive but for the learnings of one’s self.

At the sharp end it will be a beautifully hard bicycle race, simple in design but complex in execution. Factors of self sufficiency. logistics, navigation and judgement will burden the racers’ minds as well as their physiques. The strongest will excel and redefine what we imagine is possible, yet even experienced wheelmen may only be so bold as to target a satisfactory completion.

It will be no coincidence that the most prepared will be the most successful. For those who rely on luck alone; Transcontinental Number 3 will raise the stakes. Many will fail.”

Sinngemäße Übersetztung...

"In den frühen Tagen des Straßenradsports gab es eine Zeit, in der kühne Fahrer bei harten und langen Radrennen an den Start gingen, ohne dass es Begleifahrzeuge oder Betreuer gab, die sich um sie gekümmert hätten. Es waren harte und zum Äußersten entschlossene Männer, die gegessen haben, was ihnen in die Finger kam, die geschlafen haben, wo es irgendwie ging und die nach Möglichkeit rund um die Uhr gefahren sind. Sie waren keineswegs Profi-Sportler oder begütert. Es waren 'Einzelgänger, Vagabunden und Abenteurer', die sich ein Rad geschnappt haben, um ihr Glück herauszufordern.

...

Wie auch immer, das Transcontinental Race soll im Sinne alter Schule verstanden werden, als die Fahrer ihre Räder nahmen, sich an der Startlinie die Hand gaben und tausende von Meilen gefahren sind. Für die pure sportliche Befriedigung und keinem anderen Ziel, als über sich selbst zu lernen.

Letzten Endes wird das Transcontinental Race ein hartes, aber schönes Rennen sein, einfach in der Art, komplex in der Ausführung. Faktoren wie Selbstgenügsamkeit, Logistik, Navigation und Beurteilungsvermögen werden die Fahren ebenso fordern, wie die physische Anstrengung. Die Stärksten werden herausragen und neu definieren, was wir uns als möglich vorstellen. Dennoch werden selbst erfahrene Fahrer mitunter nur so gewagt sein, eine erfolgreiche Beendigung als Ziel anzustreben. Es wird kein Zufall sein, dass die am besten Vorbereiteten, die Erfolgreichsten sein werden. Für die, welche nur auf Glück setzen: Transcontinental Nummer 3 wird die Messlatte höher legen. Viele werden scheitern."

(Bis auf einen Punkt stimme ich mit Mike völlig überein. Auch früher ging es um Geld. Große Rundfahrten wurden ins Leben gerufen, um beispielsweise die Auflagen von Zeitungen zu steigern. Und die Fahrer jagten dem Geld hinterher. In der Regel waren es einfache Männer, die ein karges und hartes Arbeitsleben führten. Radrennen waren eine Chance zu Geld und Prestige zu kommen. Es nur wenige Fälle von reinen Sportsmännern bekannt, die beispielsweise dem Adel oder höheren Gesellschaftsschichten angehörend, unter falschem Namen starteten, um ihre Anonymität wahren zu können.)

Noch kann ja nichts anbrennen. Für das Transcontinental Race, kurz TCR, meldet man sich nicht an, sondern man bewirbt sich und wird ausgewählt. Die kurze Bewerbungsphase liegt Anfang November. Für rund 220 Startplätze bewerben sich über 500 Teilnehmer. Keine Ahnung, was das für Typen sind. Eine derartige Resonanz habe ich nicht für möglich gehalten. Wahrscheinlich wird es eh nix und die Aufregung ist vergebens. Im November trainiere ich 1.239 Kilometer. Am 30.11.2014 erhalte ich eine E-Mail ‚Proficiat! Your application has been successful‘. Ich falle fast vom Stuhl.

Die Entscheidung

Oh Schreck. Nur weil ich einen Startplatz bekommen habe, heißt es ja noch lange nicht, dass ich auch starten muss. Natürlich erfordert das noch einen äußerst gründlichen und komplexen persönlichen fünftausend Für-und-Wider-Punkte-abwägenden Entscheidungsprozess. Und natürlich habe ich im November zwölfhundert Kilometer nur so zum Spaß trainiert. - Ich bin dabei.

Vorbereitung I (Physis)

Läuft bereits. – Dem Körper ist nun beizubringen, dass es nicht normal ist, große Teile des Tages am Schreibtisch zu hocken, sondern den ganzen Tag Rad zu fahren. Da ich seit fast vierzig Jahren im Rennsattel sitze und meinen Körper gut einschätzen kann, weiß ich einigermaßen, was zu tun ist.

Wintersport

Etwas Spinning und Müsli reichen jedenfalls nicht, um sich auf so eine Tour vorzubereiten. Und ein Jedermannrennen, bei dem ‚jedermann‘ sich im Windschatten verstecken kann, ist es erst recht nicht. In den folgenden Monaten fahre ich viele, viele Kilometer. Richtig sozialkompatibel ist das Ganze nicht unbedingt. Irgendwann merke ich, dass ich hauptsächlich mit Leuten zu tun hat, die ebenfalls Rad fahren. Da gilt es Augenmaß zu behalten.

Vorbereitung II (alles Weitere, außer Ausrüstung)

Läuft bereits. – Ich streiche einfach das ‚hypothetisch‘ vor Planung und fahre fort. Mein Vorgehen ist ehrlich gesagt wenig kapriziös und sehr pragmatisch. Die Basis bildet eine Europaübersichtskarte (1:2.500.000) mit einigermaßen brauchbarer physischer Darstellung. Ich schneide den betreffenden Bereich heraus und markiere mit einem Marker die Positionen der Checkpoints. Als nächstes trage ich die Sonnenauf- und -untergangszeiten sowie die Dämmerungszeiten von Start/Ziel und den Checkpoints ein. Dann schnüffel ich die Karte nach verkehrstechnisch günstigen Flusstälern zwischen den Checkpoints ab.

Bis Vukovar ist die Route ziemlich schnell fix. Für den Balkan sehe ich verschiedene Optionen, die sich erst nach weiterer Recherche über die betreffenden Länder verdichten werden. Die Webseite des Auswärtigen Amtes ist dabei eine wertvolle Hilfe. Nach Abschluss der Routenwahl übertrage ich die Route in detailliertere Karten.

Die meisten mögen den Kopf schütteln, mir reicht das. Ich mache das letztendlich seit 35 Jahren in dieser analogen Art und komme damit gut klar. Bisher bin ich ohne GPS immer gut klar gekommen.

Viel wichtiger ist für mich das Verinnerlichen der Route und der Dimension der Distanzen. Die Übersichtskarte wohnt für Monate auf meinem Küchentisch. Dadurch präge ich sie mir bestens ein. Das ist für mich tatsächlich der wichtigste und wertvollste Teil der nicht-physischen Vorbereitung.

Alles andere sind einfach nur Arbeitspunkte, die zu erledigen sind. Unterkunft Geraardsbergen / Unterkunft Istanbul / Fahrradtransportsack per DHL nach Istanbul / Rückflug Istanbul / Impfungen (WICHTIG) / Ausrüstung zusammenstellen, wiegen, reduzieren / und solange wiegen und reduzieren bis es passt.

Strategie

Unmittelbar nach dem Eingang der Zusage für den Startplatz (und nachdem ich wieder richtig sitze), erstelle ich folgende Notiz.

1. Ankommen

2. Gut und ausreichend schlafen

3. Gleichmäßigkeit

4. Starke zweite Hälfte fahren

5. Nach Möglichkeit Dunkelheit meiden

Das ist meine Strategie. Das ist mein Mantra.- Nur fünf Punkte. Das mag sich dürftig anhören, um im Rahmen eines Radrennens transkontinentalen Ausmaßes zu bestehen. Mir reicht das. Ich habe damit ein klares Ziel und lege fest, wie ich es erreiche.

Jeder Punkt basiert allerdings auf wertvollen Erfahrungen.

Ich bin bereits transkontinentale Touren mit bis zu 8.000 km Länge gefahren.

Ich weiß, dass ohne Regeneration nicht dauerhaft Leistung abrufbar ist.

Ich habe ein gutes Körpergefühl für eine sehr ökonomische Leistungsentfaltung.

Ich kann 24-Stunden-Rennen fahren, dabei 500 bis 600 km zurücklegen und die letzte Runde nahezu in der Zeit der ersten Runde fahren, während viele Fahrer für ihre Verhältnisse zu schnell beginnen und immer langsamer werden oder aufgeben. Meine Platzierungen liegen im ersten Drittel des Fahrerfeldes.

Ich möchte bei der TCR nicht plan- und regelmäßig in der Dunkelheit fahren, da mir das Risiko überproportional hoch erscheint und ich sowieso grundsätzlich auf Dauer nachts lieber schlafe.

Das soll nun ganz und gar nicht überheblich klingen. Es ist schlichtweg meine Ausgangssituation. Zwar zweifle ich zu keinem Zeitpunkt daran, mit dem Rad nach Istanbul fahren zu können. Neu - und das ist natürlich das Spannende - ist der Rahmen in Form eines besonderen Radrennens. Eine große Unbekannte ist für mich auch die Gesamtsituation auf dem Balkan. Wie werde ich mit all dem zurechtkommen? Wie fahren die Anderen? Wie wird es den anderen ergehen? Insgesamt setze ich darauf , in der zweiten Hälfte des Rennens Plätze gutmachen zu können.

Ein Appell an TCR Interessenten und Neueinsteiger

...mit wenig oder mittlerer Erfahrung sei mir an dieser Stelle erlaubt. Wenn man nicht Fausto Coppi ist, kann man auch nicht annähernd wie Fausto Coppi fahren (außer man heißt Bartali oder Anquetil). Fahrt euer Rennen, hört auf euren Körper. Das TCR ist bei weitem keine reine ‚Abenteuerfahrt‘. Es sind absolute Ultradistanz-Spezialisten am Start, mit denen man sich als Hobbyfahrer einfach nicht messen kann und auch keineswegs sollte. Das ist eine ganz andere Liga. Dennoch will das TCR auch gerade die ambitionierten Hobbyfahrer ansprechen, was ja schließlich dem Geist des Rennens entspricht. Ich bin der festen Überzeugung, dass es ein großer Teil der Ausgestiegenen, immerhin fast die Hälfte der Starter, ins Ziel geschafft hätte, wenn sie sich in der ersten Hälfte nicht überfordert hätten.

Rad

Ach ja, mit welchem Rad fahre ich eigentlich? Diese Frage gilt es noch zu klären. Leicht soll es sein. Schutzbleche muss es haben. Im Regen zu fahren macht mir nicht viel aus, aber ich hasse es wie die Pest, wenn mir das Hinterrad den Straßendreck auf die Hose schleudert und das Sitzpolster die Eigenschaften von 60er Schmiergelpapier annimmt. Und ein Leichtgepäckträger muss ohne zusätzliche Schellen montierbar sein. Mein ‚Schweizer Messer‘, ein Alu Cross-Rad mit Carbongabel, das sich auf der letztjährigen Tour zwischen den Meeren also solches bewährt hat, wäre eine Wahl. Obwohl es italienische Gene hat, ist es leider standardmäßig mit japonesischen Komponenten bestückt, womit ich nur mäßig zufrieden bin. Nicht minder mäßig gefällt mir diese Standard-Compact-Übersetzung (50/34). Klar, es funktioniert, schließlich bin ich mit 13,5 kg Camping-Gepäck flott nach Nizza gekommen, aber optimal ist anders. Für mich bleibt es ein Kompromiss.

KRABO Randonneur

Angesichts meines 50. Geburtstages und des ohnehin bestehenden Wunsches nach einem kompromisslosen, schnellen Reiserad, ist der Gang zu meinem Lieblingsrahmenbauer die logische Konsequenz.

Ich werde das Transcontinental Race mit einem stählernen Randonneur-Rad bestreiten, das von Günter Krautscheid nach meinen Vorgaben gefertigt wird und mit Schutzblechen und Gepäckträger nur 10,25 kg auf die Waage bringt. Als er Mitte Mai die Fertigstellung meldet, klemme ich mir zwei kleine Satteltaschen unter die Arme und fahre per Bahn ins Ruhrgebiet. Das Gewicht in den Taschen entspricht in etwa dem angepeilten Gewicht der Ausrüstung für das Transcontinental Race. Zurück geht es natürlich auf meinem neuen Randonneur. Mit einem Schlenker ums Ijsselmeer lege ich in vier Tagen etwas über 800 Kilometer zurück. Jetzt ist es so richtig meins. Es passt.

Ausrüstung

Die Ausrüstungsfrage ist wohl noch individueller als die Trainingsfrage. Wer Details dazu wissen möchte, kann gerne mit mir Kontakt aufnehmen. Neben einigen wirklich nicht zur Disposition stehenden Dingen (Regenjacke, Reserveradhose kurz) bewegt sich der Rest in einem Wirkungsgefüge ‚Risikovermeidung und Luxus versus Gewicht‘. Das wird jeder für sich anders bewerten. Exemplarisch ein paar Beispiele.

geschmeidige Rennreifen oder pannensichere Pneus + - 600 gr

ein oder zwei Reservefaltreifen + - 260 gr

ein oder zwei Reserveschläuche + - 130 gr

Reservetrikot oder keins + - 300 gr

Windjacke oder nur Regenjacke + - 165 gr

Zelt oder keins + - 700 gr

Was für die Füße, außerhalb der Radschuhe + - 100 bis 300 gr

zivile Hose und Shirt + - 500 gr

Zahnbürste, Stil ausbohren oder nicht + - 2,5 gr (Scherz)

Die Kunst liegt eindeutig im Weglassen.

Werkzeug und Ersatzteile

Ich starte mit einen Gepäckgewicht von 8,5 kg, worin 1,2 kg für die Packtaschen inkludiert sind. Ja, die haben auch Gewicht, das zählt. Hinzu kommen etwa 1,5 kg Energieriegel und dergleichen, um in den ersten Tagen einigermaßen autark zu sein. Bis zum Mount Ventoux sind die Riegel weggefuttert und etwa 1,0 kg an überflüssigem Ballast (Bewertungsmaßstab nach 900 km) befinden sich auf dem Postweg nach Hause. Die Weiterfahrt erfolgt also mit 7,5 kg. Darin sind ein Zelt, ein Schlafsack und eine Isomatte enthalten.

III. Geraardsbergen

Das weitere Abspulen der Trainingskilometer ist eine an sich unaufregende Angelegenheit. Bei Veranstaltungen wie der Mecklenburger Seenrunde oder der Vätternrunde komme ich in den großen Genuss, in Gesellschaft fahren zu können. Dennoch steigt mit dem Näherrücken des Startdatums eine nicht geringe, latente Spannung. Klar, mein fahrerisches Selbstvertrauen ist hoch, das Potenzial für Dinge, die schief gehen können, ist jedoch enorm. Genau das ist es jedoch, was die Komponente des Abenteuers ausmacht. Ich versuche mich weiter auf mein Mantra zu programmieren.

Je nachdem, wo man beheimatet ist, besteht die größte logistische Herausforderung des TCR vielleicht darin, zum Start nach Geraardsbergen zu gelangen. Hinradeln wäre in meinem Fall wohl das Einfachste. Aber nur fast, denn ich habe das großes Glück und bin sehr dankbar, als mich meine Eltern, die ebenfalls radsportaktiv sind, mit meinem Equipment dorthin bringen.

Bei ‚Geraardsbergen‘ sind Radsportbegeisterte natürlich sofort elektrisiert. Die Muur oder auch Kapelmuur war lange Zeit ein bedeutender Abschnitt der Flandernrundfahrt. Die fast 20% steile Kopfsteinpflasterrampe war die vorletzte Steigung vor dem Ziel. Heute wird die Muur beim Frühjahrsklassiker Omloop Het Volk frequentiert. 2004 verlief eine Etappe der Tour de France über die Mauer.

Die Kapelle auf der Mauer - Kapelmuur

Danke, Mike. Unser Race Director hat sich da wieder etwas ganz Besonderes einfallen lassen, geht es mir durch den Kopf, als wir am Vortag des Starts diesen berühmten und vor allem berüchtigten Streckenabschnitt inspizieren. Genau da müssen wir hoch. Meine Gefühlslage schwankt zwischen beeindruckt und besorgt. Ein schwierigerer Start ist kaum denkbar. Der Start ist nicht nur von hoher Symbolkraft, er sagt viel über das Rennen.

Streckeninspektion

Strecke mit großer Radsportgeschichte

Wie geht man so ein Rennen an? Am besten, indem man bald losfährt! Ich glaube, genau das denken und wünschen sich alle Protagonisten. Es sind jedoch noch über dreißig Stunden bis zum Start. Also was macht man? Essen, ein abendlicher Spaziergang und dann schlafen. Versuchen zu schlafen. Ich glaube nicht, dass auch nur einer der Teilnehmer wirklich solide ein Auge zu gemacht hat. Die Anspannung ist unglaublich.

Am Morgen des Starttages, gestartet wird um Mitternacht, versuche ich durch ein ausgiebiges Frühstück Ruhe zu zelebrieren. Es ist schön, dass meine Eltern noch da sind und zusammen mit Michi, einem jüngeren Teilnehmer aus der Schweiz, genießen wir das Frühstück von Hilde, unserer Wirtin.

So richtig will sich jedoch keine Ruhe einstellen. Wie denn auch? Der Countdown läuft. Mit Michi zum Registrieren radeln, Startunterlagen abholen, essen, zurück zur Unterkunft und schlafen. Mehr als ruhen ist aber nicht drin. Die unruhige Ruhe des Tages zieht sich unendlich hin. So bin ich froh, abends mein Rad bepacken zu können und in Richtung Start zu rollen.

Registrierung

Nachdem ich nun alles minutiös geplant hatte, fällt mir in Geraardsbergen auf, dass ich zu Hause vergessen hatte noch zum Friseur zu gehen. Da sich leider die Barbiere Geraardsbergens kollektiv entschließen, an einem Samstag ihre Salons nicht zu öffnen, muss es eben so gehen. Ab 18:00 laufen die Rider Briefings.

Mike Hall beim Briefing

Gespannt lauschen wir Teilnehmer Mikes Ausführungen

Noch immer sind es sechs Stunden bis zum Start. Die folgenden Stunden sind jedoch atmosphärisch der absolute Wahnsinn. Der Start ist oben auf der Muur bei der Kapelle geplant. Im Anschluss wird es, angeführt durch das Auto des Race Directors, eine neutralisierte Runde um und durch Geraardsbergen geben. Vor der Muur schert das Fahrzeug dann aus und das Rennen wird freigegeben. Auf uns Teilnehmer warten Kopfsteine, fast 20% Steiung und mindesten 4.200 Kilometer bis nach Istanbul.

Vorstartphase

Gepäck-Taktiken

Genau in dieser Stimmung treffen wir Teilnehmer aufeinander. Es ist zum Glück ein trockener und einigermaßen lauer Abend und wir sitzen vor einem kleinen Ausflugslokal, das direkt beim Start liegend als Sammelpunkt dient. (‚Ausflugs’lokal, wie passend.) Die herrschende Gänsehaut-Atmosphäre kann ich nicht wirklich in Worte fassen. Sehr spezielle Räder, noch speziellere Ausrüstung, bunte Trikots und schnelle Beine.

Letzte Stärkung

Startklar

Fahrer aus den verschiedensten Ländern kommen hier zusammen, fachsimpeln, tauschen sich aus und versuchen ihre unerträglich werdende Spannung in den Griff zu bekommen. Einer wechselt mindestens zehnmal nervös zwischen Windjacke und Windweste, obwohl es noch immer Stunden bis zum Start sind. Die Stimmung ist unglaublich. Von Konkurrenzverhalten ist überhaupt keine Spur. Das hier ist eine verrückte Community von Leuten, die mit dem Rad nach Istanbul fahren wollen. Und das möglichst schnell.

Gleich geht es los.

Mir kommen die beschreibenden Worte von Mike in den Sinn. Er hat es genau getroffen. (Selbst jetzt beim Schreiben bekomme ich noch eine Gänsehaut.) Starke Momente auf der Mauer.

IV. Von der Mauer auf den Berg

Geraardsbergen – Mt. Ventoux CP1

Mir werden sehr gute Gespräche und die Anwesenheit lieber Menschen zu teil, wodurch sich meine Anspannung im Zaum hält. Die Kapelle auf der Muur ist illuminiert. Kerzen werden in der Startgasse aufgestellt. Zuschauer säumen die Muur mit Fackeln. Als der Race Director kurz vor Mitternacht zur Startaufstellung bittet, liegt eine Spannung in der Luft, die der des Control Centers von Cape Canaveral beim Start eines völlig neuen Raketenmodells würdig ist. Auch mich erwischt sie jetzt voll. Irgendwie zuppelt jeder noch einmal am Helm, an der Reflektorweste oder an der Beleuchtung. Ich hole tief Luft. Wir starten gleich nach Istanbul.

Die Glocken der Kapelle läuten zum Start. In wenigen Sekunden starten wir nach Istanbul. Das ist eine wirklich große Erlösung. Keiner der rund 170 Fahrer dürfte in den letzten 40 Stunden viel geschlafen haben. Und wir sind ja erst am Anfang.

Das Peloton setzt sich unter dem Beifall der Zuschauer in Bewegung. Es ist alles sehr schmal und jeder muss sich irgendwie über die Startlinie fummeln. In einer langen Reihe rauschen wir durch die Nacht. Schlagartig ist die gesamte Anspannung verschwunden. Wir tun hier das, was wir alle ganz gut können und worauf wir uns so lange vorbereitet haben. Alle fahren diszipliniert und kontrolliert. Das Tempo ist schon jetzt beachtlich. Und das in der neutralisierten Phase. Nach ein paar Kilometer kommen wir wieder ins Zentrum von Geraardsbergen und werden vom Pace Car bis an den Fuß der Muur gelotst.

Profil der Muur

Dann sind wir frei. Relativ frei. Denn neben vier lustig im südlichen Europa verteilten Kontrollpunkten steht auch diese Kopfsteinpflasterpassage in unserem Pflichtenheft. 20% sind wirklich eine Mauer. Und die verlangt nicht nur Kraft, sondern auch höchstes Geschick. Im Wiegetritt hoppelt das Hinterrad und hat nicht genug Traktion, im Sattel nach ganz hinten rutschen, um die Beine besser strecken zu können, macht das Vorderrad gefährlich leicht. Also schön mittig bleiben. Um die richtige Position geht es auch auf dem Weg nach oben. Jeder hat die Mauer studiert. Und jeder will dort fahren, wo die Kanten nicht ganz so heftig sind. Es wird nicht ruppig gefahren, aber es bleibt brisant und riskant

Schlumpfhohe Kopfsteine auf der Muur

Ich achte konzentriert darauf, nicht mehr als einen Fahrer neben mir zu haben und keinesfalls zwischen Fahren eingekeilt zu sein. Stürzt einer, fallen die anderen wie die Dominosteine. Ich will freie Fahrt haben. Wer anhalten muss, hat kaum eine Chance wieder anzutreten. Einige schieben hinauf. Das ist wahrlich keine Schande - aber Psychologie. Ich habe mir am Vortag geschworen, hier in jedem Fall hinauf zu FAHREN. Ich bin überzeugt, dass es schwieriger ist, damit klar zu kommen, auf den allersten Metern ‚versagt‘ zu haben, als wie gequält und angestrengt auch immer, seinen Hintern die Muur hochzuwuchten.

Eine großartige Hilfe sind die vielen Zuschauer, die uns applaudierend die Kapelmuur hoch jubeln. Das ist großes Kino. Ab dem Scheitelpunkt ist die Routenwahl frei. Gleich an der ersten Weggabelung verfolgt jeder seine Route. An der ersten Kreuzung sammeln sich die ersten kleinen Grüppchen, weil sie ihre GPS-Navis umstellen müssen oder was weiß ich. Innerlich darüber schmunzelnd freue ich mich über meine analoge Karte, sicher festgeklemmt in dem Kartenhalter auf dem Vorbau.

Wir entfleuchen in die Nacht wie ein kleines Heer von Glühwürmchen. Drafting, also Windschattenfahren ist beim TCR für die Solofahrer nicht erlaubt. Eine Ausnahme bilden die Handvoll Zweierteams, denen es natürlich innerhalb ihres Teams erlaubt ist, die Führung zu wechseln. Eine weitere Ausnahme im Reglement ist der erste Tag. Auch wenn nicht ausdrücklich im Windschatten gefahren wird, so ist es einfach nicht vermeidbar, dass sich Grüppchen bilden. Die Atmosphäre ist unbeschreiblich. Man fährt auch mal nebeneinander um zu schnacken. Ein junger Brite, mit dem ich ins Gespräch komme, deutet auf meine Straßenkarte und meint ebenso erstaunt wie anerkennend, dass dies ganz schön ‚old school‘ sei. Nun ja, ich bin wohl auch im Schnitt fünfzehn Jahre älter als die meisten Teilnehmer.

Route zum ersten Checkpoint

Der erste Checkpoint auf dem Mount Ventoux liegt ziemlich geradlinig eintausend Kilometer südlich vom Start. Für diesen Abschnitt führe ich genau ein Kartenblatt im Maßstab 1:700.000 mit mir. Das ist schön übersichtlich, mehr jedoch nicht. Ich folge einigen roten Rücklichtern auf einen schmalen Bauernschaftsweg, da dies eine Abkürzung gegenüber der Landstraße verspricht. Das Gelände ist wellig. Ich kann die Lichter nicht dauerhaft im Blick behalten, verlasse mich aber darauf, dass die Kollegen per GPS navigieren und wissen, wo es lang geht. Wissen sie wohl auch. Ich aber nicht. Der Verlassene bin ich. Plötzlich sind weit und breit keine roten Lichter mehr zu sehen. Na toll. Nicht ganz eine Stunde unterwegs, noch 99,5 % der Strecke vor mir und dann das. Ich halte gar nicht erst an. Bei meiner Karte hilft auch intensiveres Studium nicht weiter. Die Nacht ist recht klar und ich kann in der Ferne den unterschiedlich großen Lichterschein dreier Orte ausmachen. Im Grunde reicht das zur Orientierung. Außerdem weht es signifikant aus Südwest. Solange ich also zusätzlich auf Wind von schräge vorne rechts achte, kann nicht wirklich etwas schiefgehen. Eine halbe Stunde später bin ich in der richtigen Richtung auf der richtigen Landstraße. ‚Old school‘ eben.

Nachts in Belgien

Die Nacht wird anstrengend und beunruhigend. Der Südwest bremst von vorne und ein aufziehendes Unwetter scheucht von hinten. Ich konzentriere mich auf einen gleichmäßigen Rhythmus, der mich voran bringt ohne auszulaugen. Die trostlosen Ortschaften erscheinen im gelblichen Schein der Natriumdampflampen noch trostloser und liegen weit von einander entfernt. Angesichts des intensiver werdenden Wetterleuchtens spähe ich in jedem Ort nach Bushäuschen und offenen Garagen. Was da aufzieht, verheißt nichts Gutes.

Hinter der französischen Grenze sichte ich zwei Fahrer am Straßenrand. Einer hält sich Arm und Schulter. Für ihn ist das Rennen zu Ende. Wahrscheinlich ein Schlüsselbeinbruch. Ein Pkw-Fahrer hat bereits angehalten. Die Ambulanz ist alarmiert. Es tut mir so leid für den Mitstreiter. Das nächtliche Fahren erfordert wirklich hohe Konzentration. Wind und Müdigkeit zerren und zehren. Die Straßenbeläge sind sehr rau und mehrfach übereinander geteert, wodurch bis zu 30 cm tiefe Ansätze entstehen.

Kurz vor 04:00 laufen die ersten harten Böenwalzen über das Land. Mir ist genau bewusst, was das bedeutet. Ich entdecke ein Hotel und versuche mein Glück. Ohne große Verhandlung lässt mich der Nachtportier rein. Ich darf in der Lounge bis um 06:00 auf das Frühstück warten. Noch bevor ich eine einigermaßen erträgliche Position in einem der Sessel gefunden habe, bricht draußen ein infernalisches Unwetter los. Von dieser Nacht sind mir später einige interessante Geschichten zu Ohren gekommen. Man kann es schlechter treffen, als in einem unbequemen Sessel. Viel schlechter.

Nickerchen

Vor dem Frühstück überprüfe ich per Smartphone auf der Veranstalter-Homepage die Positionen der Mitstreiter. Wir alle führen GPS-Tracker mit uns, die alle paar Minuten eine Position übermitteln. Ich bin erstaunt, wie auseinandergezogen das Fahrerfeld bereits jetzt schon ist. Und wie schnell mein Kommunikations-Tages-Auslands-Datenvolumen verbraucht ist.

Trackerdaten

Ich lasse mich nicht aus der Ruhe bringen und setze meinen Weg gleichmäßig fort. Das hört sich nett an, ist es aber nicht. Es hat auch nichts Glorreiches oder Heroisches an sich. Es ist schlichtweg harte körperliche Arbeit in einer völlig stupiden Umgebung. Ich frage mich, ob die Franzosen vielleicht das Lineal erfunden haben und es in dieser Gegend zur Straßenplanung erprobt haben. Leider erfolgreich. Ich fahre fast den ganzen Tag in Regenjacke und mit Überschuhen. Die Steigungen erfordern immer wieder den Einsatz des kleinen Kettenblattes. Echte Lichtblicke sind die Begegnungen mit anderen Fahren. Einmal stürmen wir eine Café-Bar. Gefühlt ist sie die einzige auf einer Distanz von bestimmt 70 Kilometer.

Kaffeepause

Überhaupt sind die Versorgungsmöglichkeiten extrem dürftig. Ich bin so froh mein Kraftfutter dabei zu haben. In Reims lasse ich den lieben Gott einen guten Mann sein und steige in einer Unterkunft ab. Der erste Tag war sicherlich härter als wir alle erwartet haben. Trotz des mitternächtlichen Starts habe ich nur 230 km zurückgelegt. Eigentlich lächerlich. Aber auch nur eigentlich. Ich nehme es gelassen und gönne mir nächtliche Ruhe. Man könnte nun vermuten, dass mich der erste Tag, vor allem auch angesichts der Positionen der Spitzenfahrer, völlig runterziehen würde. Tut er aber nicht. Mein Basisszenario sieht 26 Fahrtage und 3 Puffertage für überschlagene 4.200 Kilometer vor. Darauf sind meine Hotelbuchung in Istanbul und mein Rückflug abgestimmt. Solange ich in diesem Szenario bleibe, bin ich grundsätzlich tiefenentspannt. Und es ist noch ein langer Weg bis Istanbul.

Teilnehmer während Schlafpause

So gehen die Kilometer in Frankreich dahin. Südlich von Reims weiche ich von meiner Grobplanung ab und fahre durch das Marne-Tal. Kilometermäßig ist es neutral, topographisch günstiger und landschaftlich in jedem Fall schöner. Ein willkommenes Intermezzo, denn anschließend läuft der Film ‚Starkwind aus Südwest und 10% Steigungen‘ in der Endlosschleife. Vor einem Bistro in Dijon treffe ich Eric aus Belgien. Diese Treffen sind wirklich cool. Wir futtern zusammen, dann setzt jeder seinen Weg fort. (Leider schafft es Eric nicht bis nach Istanbul.)

Eric

Ich freue mich bereits auf das Saone- und das Rhone-Tal. Dort bin ich schon einmal längs geradelt, wodurch ich weiß, dass mich dort eine lieblichere Landschaft erwartet. Von den bis zum Horizont reichenden Weizenfeldern Nordfrankreichs habe ich im wahrsten Sinne des Wortes die Nase voll, weil es dort wahnsinnig staubig war. Umso überraschter bin ich, als mich südlich von Dijon die Routes des Grands Crus empfängt. Nicht ganz so malerisch wie eine deutsche Weinstraße, aber ganz ok. Von Chalon sur Saone sind es knapp 400 km bis Bedoin, am Fuße des Mount Ventoux. Ich will mich dem Ventoux so weit nähern, dass ich ihn ausgeruht an einem Morgen in Angriff nehmen kann. Das mag jetzt auch nicht heroisch erscheinen. Aber was nützt es den Ventoux nachts hochzufahren und dann wegen Aufgabe den zweiten oder dritten Checkpoint nicht zu erreichen.

Rhonetal

Mit höchstem Genuss fahre ich durch’s Rhonetal. Kein starker Wind, kein Regen, eine verblüffend ruhige Verkehrslage und allmählich ins mediterrane wechselnde Landschaft und Lebensstil. Das gibt mir das Gefühl schon ordentlich weit gekommen zu sein. An zwei Tagen hatte ich das Gefühl abends noch gute zwei Stunden fahren zu können, ohne mich zu verausgaben. Dennoch bleibe ich diszipliniert und riskiere keinen Einbruch. Schließlich geht es in Kürze in die Berge. Mangels Kommunikations-Datenvolumen verfolge ich die Rennlage nicht sehr detailliert. Die enorm starken Spitzenfahrer scheinen aber bereits vor Triest oder gar in Kroatien zu sein. Wow! Die ganz Schnellen fahren offensichtlich bis 22:00 oder 24:00, bevor sie zwei bis vier Stunden schlafen. Ich frage mich, wie sie das auf Dauer aushalten. Ich könnte das vielleicht für drei bis fünf Tage, dann wäre aber Schluss mit Lustig.

Am Mount Ventoux

Den Ventoux steuer ich von Orange aus an. Meine Tagesdistanzen liegen voll im Soll. Ich fühle mich voll fit und bin zufrieden mit mir. Vierzig Kilometer einrollen, bevor es einen Berg hinauf geht, finde ich ideal und so gehe ich dann den berüchtigten Ventoux an.

Mount Ventoux

Das Auffallendste neben seiner herausragenden Form ist die Tatsache, dass er offensichtlich komplett von Niederländern und Belgiern in Beschlag genommen wird. Gefühlt habe ich noch nie so viele Radfahrer gesehen, außer vielleicht bei der Vätternrunde. Das TCR Reglement sieht den Anstieg von Bedoin aus vor. Natürlich, wie auch sonst. Es ist wohl die giftigste Variante und das merke ich auch. Ich bin schon reichlich viele Alpenpässe gefahren, aber das hier ist ein wirklich zäher Brocken. Teilweise fahre ich mit einem älteren Niederländer zusammen, der mit seinem 30 Jahre alten Gazelle Rad bereits 100.000 km zurückgelegt hat. Dazu waren drei Gabeln und viele Komponenten nötig, der Rahmen ist jedoch noch original. Nach den vielen einsamen Kilometern finde ich es sehr angenehm, mich mal wieder mit jemandem auszutauschen.

Auf dem Gipfel

Stolz wie Bolle lasse ich mir, oben angekommen, in dem Kiosk den ersten Stempel in mein Brevet-Heftchen geben. Man, wie gut das tut. Die ersten tausend Kilometer sind im Sack. Dann mal ab in die Alpen.

V. Mt. Ventoux – Sestriere CP2

Da es kalt und windig ist, hält es mich auch nicht länger als erforderlich auf dem Berg. Auf der Abfahrt lass ich es so richtig krachen. Mein KRABO-Randonneur geht sagenhaft durch die Kurven. Es ist eine wahre Wonne. Da hat Günter Krautscheid das Lastenheft komplett umgesetzt und ganze Arbeit geleistet. In engen Kurven ist das Rad unschlagbar. In Gedanken kreiere ich den Spitznamen Krabonneur.

Strecke von CP1 zu CP2

Es folgt noch die Querung des Col de Macuegne und die Fahrt durch die wild romantische Schlucht Georges de la Meouge. Bis zum Abend lege ich 177 km (inkl. Ventoux) zurück. Ins Tagebuch kommt der Eintrag: ‚Habe richtig gute Beine. Fühlt sich alles gut an. Taktik mit konservativem Start scheint sich nun voll auszuzahlen. Vielleicht kann ich den ein oder anderen noch einholen‘.

Sommer in den Bergen

Die Fahrt durch das Durance Tal nach Briancon ist ein Sahnestück. Herrliches Wetter, alpine Landschaft mit türkisfarbenem See und dem Gefühl in Kürze am nächsten Checkpoint zu sein. Meine einzige Detailkarte (für die Assietta) beginnt erst in Sestriere. Somit navigiere ich bis dorthin mit der groben Karte. Angesichts mangelnder Richtungsalternativen in Gebirgstälern ist das grundsätzlich auch kein Problem. Somit gelange ich problemlos nach Briancon, wo ich auf Matthew Swain, den Fahrer mit der Nummer 156, stoße. Diese Begegnungen sind fantastisch. Obwohl wir Einzelfahrer sind, sind wir eine eingeschworene Gemeinschaft. (Leider schafft es Matthew nicht nach Istanbul.)

Matthew

Grob gepeilt gehe ich davon aus, über eine Distanz von 24 km von Briancon (1.321 m) nach Sestriere (2.033 m) fahren zu müssen, was von den Eckdaten nicht spektakulär schwierig klingt. Die erste Belehrung erhalte ich bei der Ortsdurchfahrt. Boah. Das fühlt sich steiler als die Muur an. Und länger. Teufel noch mal. Die dann folgende Passstraße weist dann aber zum Glück wieder normales Passstraßensteigungsniveau auf. Allerdings gilt es zunächst auf den Col de Mongeneve (1.800 m) zu klettern, wieder bis auf 1.354 m abzufahren, um dann tatsächlich mal nach Sestriere auf 2.033 m zu gelangen. Anstatt 712 Höhenmeter sind 1.158 Hm zu bewältigen. Klingt jetzt richtig blöd : ist aber nur halb so wild. (Im letzten Sommer bin ich via Route des Grandes Alpes von der Ostsee zum Mittelmeer gefahren und habe dabei mit 13,5 kg Campinggepäck bis zu drei große Pässe am Tag bewältigt.)

Auf dem Weg nach Sestrière

Galerie

Auf dem Weg nach Sestriere verschlechtert sich das Wetter. Ich fahre bergan gegen einen unglaublichen Wind. Nasskalte Wolken hüllen bald alles ein. Es beginnt zu regnen. Keine guten Aussichten. Das Hotel Cristallo dient als Stempelstation. Noch vor dem Hotel fängt mich Henning Bock (Startnummer 165) ab. Das ist ein besonders tolles Treffen. Wir haben die gleiche Wellenlänge (stellen fest, dass wir nur 30 km entfernt voneinander aufgewachsen sind) und beschließen spontan im Cristallo einen Kaffee zu lenzen.

Mit Henning am CP2

Wir studieren das TCR-Informationsblatt, welches uns die Dame mit dem Stempel im Auftrag des Race Directors ausgehändigt hat. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Schotterstraße Strada dell Assietta (bevorzugt) bei gutem Wetter befahren werden soll. Es werden zwei Alternativen empfohlen, die somit legalisiert sind, jedoch mit Zeitstrafen kompensiert werden. Mit kommen die drei Geländewagenkolonnen in den Sinn, welche mir auf dem Weg nach Sestriere schlammverkrustet entgegen kamen und denke mir so meinen Teil. Da es bereits Abend ist, übernachte ich in dem Ort. Henning will noch zwei bis drei Stunden fahren und schlägt die Richtung einer der Optionen ein. Leider wird auch Henning das Finish in Istanbul vergönnt sein. Nach dem Tagebuchschreiben studiere ich noch die Wetterlage. Es besteht absolut keine Hoffnung auf eine morgige Besserung.

Vom CP2 durch Oberitalien

VI. Sestriere - Triest

Auch wenn es alles andere als spaßig ist, bei Regen einen Pass runter zu fahren, so bin ich ehrlich gesagt nicht so super traurig um die Assietta. Es regnet und die Sicht liegt deutlich unter 100 m. Auch ich mache Gebrauch von einer der Optionen. Bei diesen Bedingungen wäre es echt Bullshit auf die Schotterpiste zu fahren.

Regen und Nebel

So lasse ich meinen Krabonneur laufen, wie es die engen nassen Kurven und meine Cantilever-Bremsen erlauben und strebe flott auf Pinerolo zu. Landschaft und Siedlungen sind ganz anders als in Frankreich. Sie entsprechen eher dem, was sich ein Norddeutscher unter ‚alpenländisch‘ vorstellt. Bis auf den erbärmlichen Regen ist das alles sehr nett.

Nach der rauschenden Abfahrt arbeite ich mich auf Turin zu. In einem Ort stoppe ich bei einem Radsportgeschäft, um mit einer vernünftigen Standpumpe Luft zu tanken. Erfahrungsgemäß verlieren die Contis auf Tour etwa 1 Bar pro Woche und ich bevorzuge es, sie mit 7 Bar zu fahren. Ich habe überhaupt keine Chance die Standpumpe in die Hand zu bekommen. DAS erledigt der Maestro persönlich. Es ist ihm wirklich eine Ehre einem Transcontinental-Fahrer zu helfen. Ob dieser am Ende des Feldes im Gruppetto fährt, spielt dabei keine Rolle. Er nimmt sich auch noch der Kette an. Und ich muss für ein Photo mit ihm posieren. Zum Abschied schenkt er mir noch einen Kohlehydrat-Gel-Beutel. Ich bin gerührt. Es großartig, in Italien Rennrad zu fahren. (Das TCR ist in Italien offensichtlich gut bekannt. Ähnliche Situationen werden mir mehrfach zuteil).

Radservice bei Silano

Großstädte auf dem Rad zu passieren finde ich immer nervig. In Turin habe ich doppeltes Glück. Einerseits ist heute Samstag, was weitaus weniger Verkehr bedeutet, und andererseits stoße ich auf einen Radweg, der mich direkt am Po entlang durch parkartige Grünanlagen tangential an der Innenstadt vorbei führt. Genial. Einmal im Norden Turins kommen mir Zweifel an meiner Richtung. Es ist noch immer stark bedeckt, so dass ich die Sonne nicht sehen kann, was eine echte Hilfe wäre. So lande ich in einem Viertel, in das sich wahrscheinlich nach Einbruch der Dunkelheit selbst die Polizei nicht mehr hinein wagt. Aber es ist ja hell und ich betrachte es einfach als ‚Balkantraining‘. Irgendwie geht es aber weiter. Als ich abends via Smartphone meinen Track prüfe, stelle ich fest, dass ich genau auf dem kürzesten Weg war. Alles gut, keine verschenkten Meter.

Ich weiß, dass es andere Meinungen im Peloton gibt. Ich für meinen Teil genieße es, durch die oberitalienische Ebene zu fahren. Und das liegt nicht nur an der ‚Ebene‘ an sich. Pavia, Cremona, Mantova, Padova. Herrliche Städte mit Historie und viel Flair und nicht zu groß, um mit dem Rad flott rein und wieder heraus zu gelangen. Ich takte meine Pausen so, dass ich jeweils auf der Piazza sitzend etwas von dem Leben der Städte mitbekomme.

Historische Stadt

Die dazwischen liegenden Landstraßen sind leider sehr grob und rau. Dafür liebe ich die kurzen Express-Espresso-Stopps an den Bars in den kleinen Dörfern. In einer Bar gibt es unglaublicher Weise absolut nichts Süßes. Außer der Bedienung träumen irgendwie alle vor sich hin. Die nette junge Dame verschwindet dann kurz in die Privatwohnung und kommt mit Kuchen zurück. Für mich. Bezahlen muss ich nur den Espresso.

Kuchenpause

Insgesamt bin ich mit diesem Abschnitt hoch zufrieden. Trotz der rauen Straßen und deutlich ansteigenden Temperaturen bin ich flott unterwegs, kann in zwei Tagen über 400 Kilometer zurücklegen und bin voll im Soll meines Plans.- Geht doch…smile.

Josh Ibbet, der Führende, fährt ein fulminantes Rennen und befindet sich bereits in Bulgarien. Josh hat es nicht mehr weit bis zur türkischen Grenze. Nicht wenige Fahrer sind zwischen dem dritten und vierten Checkpoint unterwegs, während ich das Feld von hinten ‚kontrolliere‘…smile.

Meine Position #127 liegt rechts neben der #93

Der Großraum Venedig ist dann ganz großer Mist. Ein wahnsinniges Verkehrsaufkommen und höchst fummelige Navigation machen mir das Leben schwer. Als die Stelzenstadt endlich achteraus liegt, wird die Navigation wieder einfacher. Das Verkehrsaufkommen bleibt. Etwa bis Triest. Es herrschen 42°C und es ist total schwül. Eine neue Spannung steigt auf. Ich erreiche nach rund 2.000 Kilometern den Balkan.

VII. Triest - Vukovar CP 3

Da ich eh nicht um einen Podiumsplatz fahre, bleibt Zeit für einen kleinen theoretischen Exkurs über die Navigation.

Sie ist eine absolute Kernfrage einer solchen Tour, unabhängig davon, ob man mit Sieg- oder Abenteuerambitionen an den Start geht. Niemand mag sich in die falsche Richtung begeben und unnötige Schleifen fahren.

Soweit ich das beurteilen kann, bin ich der einzige Fahrer im Feld, der ausschließlich auf analoge (Papier-)Karten setzt. Neben einer Übersichtskarte im Maßstab 1:2.500.00 führe ich sieben weitere Karten verschiedener Maßstäbe mit. Diese variieren von 1:200.000 bis 1:800.000. Alle Karten sind mit einem gewissen Saum um die geplante Route zugeschnitten. Die Breite des Saums ist so gewählt, dass unterwegs sinnvolle Varianten eingeschlagen werden können, ohne orientierungsmäßig ‚von der Scheibe zu fallen‘. Das Gesamtgewicht meiner Europa-Schnittmuster liegt bei 390 Gramm und es reduziert sich mit zunehmend absolvierter Strecke. Nicht mehr benötigte Karten landen über den Postweg im heimischen Briefkasten.

Die Stärke meines Analogsystems ist definitiv die Verfügbarkeit und Unabhängigkeit von Stromquellen. Gewichtsmäßig schneidet es zu mindestens nicht schlechter als GPS-Fahrradnavis ab. Die Nachteile lassen sich natürlich überhaupt nicht leugnen. Bei den von mir eingesetzten Kartenmaßstäben sind selbst große Städte nur als Punkte dargestellt und es erfordert zumeist sehr intuitives Vorgehen, um beim Verlassen der Städte eine bestimmte Landstraßenachse zu finden. Andererseits müsste ich mit GPS Einsatz wohl kaum nach dem Weg fragen, woraus sich durchaus interessante Chancen ergeben.

So beunruhigt mich auf dem Weg in Richtung Triest der Gedanke, dass ich noch keine Klarheit über die Fortsetzung des Weges habe. Als ich 1983 mit dem Rad vom Ruhrgebiet bis zur albanischen Grenze und retour geradelt bin, war es kein Problem, direkt von Triest nach Rijeka zu fahren. Nun, im Jahre 2015 habe ich unterwegs aufgeschnappt, dass diese Trasse zur Schnellstraße ausgebaut und für Radfahrer verboten ist. Weit vor Triest entdecke ich einen Moto-Guzzi Händler und steuere spontan sein Ladenlokal an. Wenn sich hier jemand mit Nebenstraßen auskennt, dann er. Von meiner Tour begeistert, wie es wohl nur Italiener sein können, verbürgt er sich persönlich dafür, mir die beste Streckenführung nach Rijeka zu empfehlen. Und da ist meine 750.000er Karte voll am Ende. Ich versuche mir möglichst viel einzuprägen und halte den Rest in einer Skizze fest.

Ich entferne mich von der Küste nach Osten, mehr oder weniger auf Sezana zu. Aber gerade dieses mehr oder weniger setzt mir zu. Zweifel kommen auf. Immerhin bewältige ich etliche Höhenmeter. Und da möchte ich eher doppelt sicher sein, als die doppelte Strecke fahren zu müssen. Da die Karte keine Hilfe mehr ist, verlasse ich mich auf meine Skizze und meinen Richtungssinn. Erstmals denke ich, ein GPS-Navi wäre schon nicht ganz schlecht. Wenigstens eine kurze Bestätigung des korrekten Weges ließe mich deutlich entspannter weiterradeln.

Schlussendlich liege ich richtig und erreiche am frühen Abend eine Grenze, die slowenische Grenze. Um ehrlich zu sein, hatte ich Slowenien überhaupt gar nicht auf dem Radar. Bei meiner Grobplanung ist mir die exakte Grenzsituation südlich von Triest entgangen. Slowenien verfügt auf der istrischen Halbinsel zwischen Koper und Portoroz tatsächlich über einen Zugang zum Mittelmeer. Auf ‚meiner Landkarte im Kopf‘ grenzte Italien in diesem Bereich direkt an Kroatien. Da sage mal einer, reisen würde nicht bilden!

Eigentlich bin ich mir sicher, dass Slowenien zur Europäischen Union gehört. Als ich mich dem Grenzübergang nähere, beschleichen mich leichte Zweifel. Bereits über 150 km bei Temperaturen über 42°C zurückgelegt zu haben, ist zudem nicht unbedingt förderlich für das Denkvermögen. Ich lande auf einer Art Autobahngrenzübergang, dessen sozialistisch betongrauer morbider Charme mahnend daran erinnert, dass es sich immerhin um eine frühere Systemgrenze zwischen Westeuropa und dem Ostblock handelt. Die ganze Anlage wirkt verlassen, hat aber dennoch etwas Bedrohliches an sich. Trotzdem lasse ich es bei einem halbherzigen aber zeitsparenden Versuch, herauszufinden, ob ich irgendwo einchecken muss.

Die Autobahn querend, Betonpanzersperren umzirkelnd, bin ich schwupps – in Slowenien. Es wird bald dunkel und ich habe nicht die geringste Ahnung, wie ich von diesem unwirtlichen Punkt auf meine skizzierte Landstraße komme. In gewisser Weise fängt die Tour jetzt erst an richtig spannend zu werden. Terra incognita. Schlichtweg einem Gefühl folgend rolle ich zwischen den verlassenen Gebäuden ehemaliger Transitabfertigungen hindurch und steuere auf ein Gebäude zu, das einen nicht ganz so desolaten Eindruck macht. Und siehe da, ich höre menschliche Stimmen. Auf der Rückseite entdecke ich eine Art ‚Erlebnisgastronomie‘. Die Auskunft gebenden Damen sind zwar nicht sehr sprachgewandt, aber äußerst hilfsbereit und gutaussehend. Unser gemeinsames Kauderwelschen ist allerdings gar nicht so schlecht. Immerhin führt es dazu, dass ich meine Wegskizze erweitere, da sie mir unbedingt empfehlen über Lipica zu fahren. Als ob ich mir irgendwelche Pferdchen angucken würde… Aber sie vermitteln mir das absolut sichere Gefühl, dass sie genau wissen, wovon sie sprechen. Ich gönne mir noch eine Cola (nicht so teuer, wie befürchtet), komme der Bitte nach über mein Woher und Wohin aufzuklären, bedanke mich höflich und schwinge mich in den Sattel. Auf nach Lipica.

Schnell geht mir auf, warum sie mich so vehement in diese Richtung geschickt haben. Es ist wunderschön hier. Saftige Wiesen, grüne Wälder, eine liebliche Landschaft mit gepflegten Höfen und malerischen Dörfern. Und guten Straßen. Die Beläge sind die besten der vergangenen rund 2.000 km. Ich bin total begeistert. Die Berge um mich herum weisen bereits Höhen von über tausend Metern auf. Sie erfordern die Bewältigung ernsthafter Anstiege und werfen lange Schatten im Licht der untergehenden Sonne. Irgendwann bekomme ich ein Tal zu fassen und flussabwärts geht es ‚Kette rechts‘ flott voran. Mittlerweile ist es dunkel und ich folge dem Schein meiner Lampe. Bei Jelsane passiere ich eine bemannte Grenzstation und lande nun tatsächlich in Kroatien. In Rupa, dem nächsten Ort, finde ich eine kleine Privatpension und werde von der jungen Betreiberin und ihrer Mutter sehr herzlich aufgenommen. Bevor ich mein Zimmer beziehen kann, werde ich zunächst zu Tisch gebeten und mit einem Abendbrot bewirtet. Auch die beiden sind neugierig und wollen wissen, warum ich mit dem Fahrrad unterwegs bin. Die junge Frau spricht gut Englisch und übersetzt. Ein schöner Abend auf einer Terrasse in Kroatien, begleitet von dem Funkeln der Sterne und dem Sprühen der Gedanken dreier Menschen, die sich nie vorher gesehen haben und plötzlich über Gott und die Welt philosophieren. Was für eine Tour. Ich habe heute die Grenze zum Balkan hinter mir gelassen und ich fühle mich gut aufgehoben.

In der persönlichen Quintessenz basiert für mich die ideale Navigation im Überlandbereich auf Papierkarten, während für Passagen und Ausfahrten von Städten ein GPS-Navi im wahrsten Wortsinn extrem zielführend ist. (Das bedeutet also schon einmal gut 300 Gramm Mehrgewicht bei der nächsten Tour.) Dem steht jedoch die Einschätzung gegenüber, dass ich während des TCR pro Tag zwanzig Minuten für Schlenker, Karte studieren und nach dem Weg fragen investiert habe. In Summe ergibt das neun Stunden, also einen ganzen Fahrtag! Leider würde so ein GPS-Zwerg allerdings auch so interessante Auskünfte wie die Lipica-Empfehlung vereiteln.

Opatija

Navigatorisch empfängt mich der neue Tag mit Easy Going. Es gibt nur eine Richtung und die führt bergab. Nach einer wunderbaren Abfahrt erreiche ich bei Opatija wieder das Mittelmeer und genieße die Strecke nach Rijeka. Ich mag diese Küste und Erinnerungen an 1983 werden wach. Die Ausfahrt aus der Stadt ist dann die pure Katastrophe. Wiederholt strande ich vor Schnellstraßen, auf denen keine Fahrräder erlaubt sind. Schätzungsweise eine Stunde an Zeit und zehn Kilometer an Weg vergeude ich, bis ich auf der richtigen Landstraßentrasse lande. Dieses Mal überprüfe ich per Smartphone und der GPS-Kartenfunktion meinen Standort und die Route.

Navi Hilfe Smartphone

Dinarisches Küstengebirge

Vor mir liegt das dinarische Küstengebirge, welches es zu überqueren gilt. Meine 750.000er Karte ist auch hier keine Hilfe. Daher weiß ich nicht genau, was mich erwartet, außer dass das Küstengebirge mächtig aussieht. 880 Höhenmeter später (Steigungen bis 16%, Temperaturen über 40°C) weiß ich es sehr genau.

Passhöhe erreicht

Trotz des fiesen Gegenwindes lasse ich es bergab laufen so gut es geht. Aber ich spüre, dass ich seit über 2.100 km ohne Pausentag im Sattel sitze. Unabhängig von Wind, Wetter und Gelände habe ich, bis auf die 125 km der Sestrière-Etappe, täglich zwischen 170 und 230 km zurückgelegt, womit ich echt zufrieden bin. Am Fuße des Passes, zur Mittagszeit durch Delnice rollend, entdecke ich einen LIDL-Supermarkt, dem ich umgehend einen Besuch abstatte. Neben dem LIDL-Markt befindet sich ein Hotel und neben dem Hotel ein kleiner Park.

Ich setze mich in den Park und vertilge meine Beute. (Kalorienzufuhr ist auf so einer Tour ein sehr zentrales Thema.) Nach einer Pause entschließe ich mich noch einmal den LIDL-Markt aufzusuchen. Im Anschluss laufen die Ereignisse etwa wie folgt ab. Ins Hotel, ein Zimmer buchen und wieder in den Park. Essen. Pause. – Ins Hotel, Zimmer beziehen. Duschen, Radbekleidung waschen (das erste Mal). Pause. – In den LIDL-Markt, für’s Abendessen einkaufen. Ins Hotel. Pause. – Entdecken, dass die Trinkflaschen von innen spakig sind. – In den LIDL-Markt. Spülmittel und Schwamm kaufen. Und noch etwas zum Naschen. Ins Hotel. Intensive Trinkflaschenspülung. Was naschen. Pause….bis zum Abendbrot….

Nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht. Ich habe auf der Tour nicht an Gewicht zugenommen. Die Halbetappe von 85 km tut einfach sehr, sehr gut und gibt dem Körper die Möglichkeit der erforderlichen Regeneration. Die Effekte zeigen sich an den Folgetagen. Ich lege 175 bzw 250 km zurück. Die Note des Citrus-Spülmittels in den Trinkflaschen hält bis zum dritten Tag.

In Kroatien unterwegs

Ohne Steigungen geht es nicht.

Endlich wieder ein Flusstal

Meine Flusstalstrategie geht voll auf. Zunächst folge ich den östlichen Ausläufern des dinarischen Küstengebirges den Tälern von Dobra und Kupa. Ab Sisak bleibe ich im breiten und nahezu ebenen Sava-Tal, um später das an der Donau liegende Vukovar zu erreichen. Obwohl ich auf Landstraßen erster und zweiter Ordnung unterwegs bin, herrscht kaum Verkehr. Die zum Teil neuen Autobahnen scheinen die Hauptlast zu übernehmen. Zudem weisen die Straßen erstklassige Oberflächen auf, die es gut rollen lassen. Eine Ausnahme bildet ein Abschnitt auf der D36 zwischen Karlovac und Sisak, als die Straße urplötzlich in eine grobe Schotterpiste übergeht.

Üble Schotterpiste

Insgesamt erlebe ich fahrerisch zwei sehr angenehme Tage großer Leichtigkeit. Die Landschaften gefallen mir, alle Orte sind trotz ihrer Einfachheit super gepflegt. (Da kann mein eigener Vorgarten nicht mithalten.) Viele Menschen nutzen die Chance und baden in den Flüssen. Es gibt Badestellen bei den Orten und phantastische kleine private Paradiese.

Südöstlich von Sisak nähere ich mich der Grenze zu Bosnien-Herzegowina, der längsten Grenze innerhalb des ehemaligen Staatenbundes Jugoslawiens. Über die nächsten 150 km begleitet sie mich bis ins kroatische Vukovar. Damit begleiten mich auch Gedanken um die sogenannten Jugoslawienkriege der 1990er Jahre.

Auf meiner Jugoslawientour 1983 geriet ich eines Abends in eine wilde und ausgelassene Studentenparty. Wir haben aber auch geredet. Jedenfalls hörte ich große Bedenken über die Einheit und Zukunft des Landes. Der 1980 gestorbene, langjährige diktatorische Staatspräsident Josip Broz, Tito genannt, konnte mit seiner Führung über ein ausgefeiltes Modell ethnischer Repräsentation und Machtverteilung die Verteilungskonflikte und nationalistischen Unterströmungen sowie das Land an sich mühsam unter Kontrolle halten. Die Zukunft nach Tito schien bereits 1983 fraglich. Als mit dem Zusammenbruch des Kommunismus in Osteuropa die Basis des jugoslawischen Selbstverständnisses wegbrach, führten die aufkochenden innenpolitischen und sozialökonomischen Desintegrations-Prozesse 1990/91 letztendlich zur Auflösung Jugoslawiens.

Mit sehr hoher Wahlbeteiligung abgehaltene Referenden über die Souveränität der Teilrepubliken führen zu dem Versuch Belgrads, die Unabhängigkeitsbestrebungen mit dem Einsatz der jugoslawischen Volksarmee zu unterdrücken.

Was 1991 mit dem sogenannten 10 Tagekrieg in Slowenien beginnt, breitete sich über Kroatien, Bosnien und den Kosovo aus. Vom 24.03. bis zum 10.06.1999 führt die NATO einen Luftkrieg gegen die Bundesrepublik Jugoslawien, um eine humanitäre Katastrophe im Kosovo zu verhindern.

Ehemalige Stellung

Ich kann nicht durch ein ehemaliges Kriegsgebiet fahren, ohne mir der Entwicklungen der jüngeren Geschichte bewusst zu sein. Immer wieder komme ich an alten Stellungen vorbei. Völlig zerschossene Häuser sind stille Zeugen der Zeit. Ich empfinde auch die Menschen als still und eher in sich gekehrt und frage mich, was jahrelanger Krieg mit Menschen macht, wie man damit weiterleben kann? Wo auch immer ich um Auskunft nach Weg und Einkaufsmöglichkeiten bitte, begegnet man mir mit Freundlichkeit.

Mein Tempo ist hoch und ich lege ordentlich Kilometer zurück. Vielleicht will ich auch schnell der bedrückenden Atmosphäre entkommen. Noch viel schlimmer als die von Maschinengewehrfeuer gekennzeichneten, leerstehenden Häuser kommen mir die bewohnten Häuser vor, deren Bewohner wohl nicht über die finanziellen Mittel verfügen, die Häuser neu zu verputzen. Wie schlimm muss es sein, jeden Tag immer wieder aufs Neue an den Beschuss erinnert zu werden? Noch 100 Kilometer bis Vukovar.

Traurige Landschaf

Stumme Zeugen

Eine andere Folge des Krieges sind nicht geräumte Landminen. Schätzungen gehen von 60.000 Minen in Kroatien und 120.000 im gesamten ehemaligen Kriegsgebiet aus. Die Grenze zu Bosnien-Herzegowina ist eine der kritischen Regionen. Die kroatische Minenräumanstalt Cromac warnt mit über 12.000 Warnschildern vor den Gefahren. Unsicherheit herrscht darüber, ob alle Minenfelder erfasst sind. Durch Hochwasser führende Flüsse kommt es wiederholt zu schwer abschätzbaren Verlagerungen von Minen.

In der Planungsphase des TCR habe ich mit einem professionellen Kampfmittelräumer gesprochen, der hier im Einsatz war und mich aufgeklärt hat. Noch nie war ich so froh über einen soliden Asphaltstreifen unter meinen Reifen. Dies soll aber niemanden abschrecken. Wenn man sich an die Regeln hält, geht das schon klar. Auf Bivakieren im Wald oder Ähnliches ist jedoch unbedingt zu verzichten.

Ich fahre hier mein Rennen und mache trotz Gegenwind in der zweiten Tageshälfte richtig Meter. In der letzten Phase des Tages bin ich, wie ich glaube, fast mit einem dreißiger Schnitt unterwegs. So macht das Spass. Ich fliege förmlich auf den dritten Checkpoint zu und kann es kaum erwarten. Als es dunkel wird, stecke ich meine Leuchten ans Rad, ziehe die gut reflektierende Windweste über und lasse mich nicht weiter aufhalten. Um 21:15 erreiche ich überglücklich nach 250 Kilometern das Hotel Lav in Vukovar. Der dritte Stempel.

Am Checkpoint 3 in Vukovar

Tatsächlich scheine ich zunehmend mein eigenes Rennen zu fahren. Es erscheint mir unwahrscheinlich, noch Plätze rausfahren zu können. Mir scheint es, ich habe mit drei Gruppen von Teilnehmern zu tun.

1. Gleichschnelle, die wenig mehr Stunden am Tag fahren.

2. Viel Schnellere, die viel mehr Stunden am Tag fahren.

3. Teilnehmer, die aufgeben.

Ich könnte es wahrscheinlich mit den Ersteren aufnehmen, ziehe es aber vor, voll im grünen Bereich zu bleiben und den ersten Punkt meines Mantras solide und sicher umzusetzen. Ankommen!

Rennverlauf

Vukovar ist ein ganz wichtiger Wendepunkt für mich. Denn von hier an, so habe ich es mir vorgenommen, wechselt meine Zählweise von ‚zurückgelegte km‘ auf ‚km bis Istanbul‘. (Die kleinen Psychotricks der Langstreckenradler.) Noch 1.980 km bis Istanbul.

VIII. (R)Auf zum Checkpoint 4

Vukovar – Mount Lovcen CP4

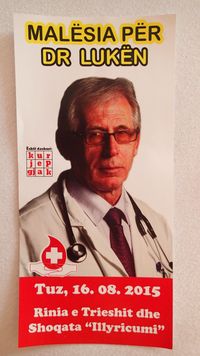

Das nächste Zwischenziel ist der Mount Lovcen, der letzte Checkpoint vor dem Ziel. Je nach Route sind es zwischen 525 und 600 Kilometer, die mindestens durch Bosnien-Herzegowina und Montenegro, je nach Streckenwahl aber auch durch Kroatien (südöstlichster Zipfel) und Serbien führen können. Ich entscheide mich für die Route via Tuzla nach Sarajewo. Von dort will ich weitersehen. Ich muss zunächst ein Gefühl für Land, Leute und vor allem für das Gelände bekommen. Letzteres ist das Einfachste. Es scheint eh nur Berge zu geben. Immerhin schön grüne.

Routenwahl zum CP4

Alles andere ist anders. Mein erster Kontakt mit der Zivilbevölkerung, wenige hundert Meter nach dem Grenzübertritt, besteht im Aufsuchen eines hochmodernen, überhaupt gar nicht zur Umgebung passenden Einkaufszentrums. In diesem, aus einer anderen Welt stammenden, Raumschiff soll es eine Bank geben, in der ich mir Landeswährung beschaffen will. Ansonsten fühle ich mich wie in diesem Stadtviertel im Norden Turins.

Vier Piktogramme auf den Scheiben der automatischen Schiebetür geben dem geneigten Besucher und potentiellen Kunden vor dem Betreten die aktuellsten Knigge-Tipps mit auf den Weg. Keine Hunde, nicht nur Shorts tragend, keine Inline-Skates, keine Handfeuerwaffen. Toll. Da drinnen ist es also sicher. Ich stelle mir nur die Frage, wo die Leute denn dann ihr Schießeisen lassen, wenn sie sich denn überhaupt an den Knigge-Tipp halten? Handschuhfach oder unter dem Beifahrersitz, kommt mir in den Sinn. Na denn. Gute Fahrt in Bosnien-Herzegowina. Mit dem Gedanken möglicherweise JETZT wirklich den Balkan erreicht zu haben, setze ich die Fahrt fort.

'Freundliche Empfehlungen'

Kurze Zeit später passiere ich wieder ein Einkaufszentrum. Dieses ist für Durchschnitts-verdiener. Ein zusammengeschachteltes buntes Containerdorf, in dem ein lebhaftes Treiben herrscht. Das könnte auch irgendwo an der Seidenstraße oder auf dem Karakorum-Highway stehen. (Ein Verbot von Handfeuerwaffen ist übrigens nicht erkennbar.) Ich fühle mich noch immer ein wenig fremd und muss mich eingewöhnen.

Typische Straßen in Bosnien-Herzegowina

Vieles wirkt einfach, manches heruntergekommen. Die bergig grüne Landschaft mit aufgeräumten Dörfern steht für mich in krassem Kontrast zu gewöhnungsbedürftigen kleinen Städten. (Zum Teil voll vermüllt.) Dazu wiederum steht es in bizarrem Kontrast, dass an jeder Straßenecke Autos gewaschen werden, meist als angebotene Dienstleistung. Das einzige, was hier glänzt, sind alte Autos. Ganz so leicht fällt mir das Wohlfühlen hier nicht. Ich muss allerdings auch in aller Deutlichkeit sagen, dass ich nicht auf einen unfreundlichen oder nicht hilfsbereiten Menschen gestoßen bin. Manchmal vielleicht verschlossen wirkend, aber niemals abweisend.

Siedlung im ländlichen Bereich

Die Gegenwart ist nicht ohne die Geschichte zu verstehen. In den Kriegszeiten werden in Bosnien schwerste Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen. Der Krieg fordert 100.000 Tote. 2,2 Millionen Menschen fliehen oder werden vertrieben, innerhalb des Landes oder auch ins Ausland. Nur ein Teil ist bis heute zurückgekehrt.

In den Nachkriegsjahren liegt die Wirtschaftsleistung bei rund 12% der Vorkriegswerte. Von Kriegsende 1996 bis 2012 werden 592 Menschen bei Minenunfällen getötet und 1.095 verletzt. Die Räumung schreitet voran, aber dennoch sind jedes Jahr Todesopfer zu beklagen. Das Kriegende liegt keine zwanzig Jahre zurück. Noch immer lasten die Folgen auf dem Land und vor allem auf den Menschen.

Es ist unglaublich heiß. Leute, mit denen ich in den Pausen begegne, geben mir zu verstehen, dass es wohl heißer als im Durchschnitt ist. Diese Pausen genieße ich außerordentlich. Es tut gut, diese Kontakte zu haben und Tuchfühlung aufzunehmen. Auch deswegen bin ich schließlich unterwegs. Obwohl ich weiter tapfer meinen gleichmäßigen Törn fahre, genieße ich zunehmend die ‚Abenteuerkomponente‘, welche das TCR ein Stück weit ausmacht. Bereise ich doch derzeit Länder und Regionen, die ich ohne den Rahmen des TCR höchstwahrscheinlich nicht angesteuert hätte. Und mir werden täglich aufs Neue gute menschliche Erfahrungen zu teil. Das Einzige, was wirklich nervt, ist der unendlich viele Müll allerorten.

Die Topographie bremst meine Tagesleistungen deutlich. Ich kann nicht sagen, wie viele Höhenmeter ich am Tag überwinde. Aber es sind viele. In der Nähe von Sarajevo entscheide ich mich für die Route über Mostar. Sie ist zwar etwas länger, aber ich halte sie (nach wie vor) für die schnellere und attraktivere Variante. Abendlicher Tagebucheintrag: ‚Bis CP 4 nun alles gut getaktet. Dann noch einmal durch die albanischen Berge beißen. Und ab nach Istanbul.‘

Mostar

Dem Tal der Neretva folgend, düse ich in Richtung Mittelmeer. In Mostar kann ich mir endlich die osmanische Brücke anschauen, also die wiederaufgebaute Brücke. 1983 hatte ich den Plan verworfen, da es mir viel zu heiß war, um von der Küste 60 km bergauf zu fahren. Und das war damals genau die richtige Entscheidung, geht es mir durch den Kopf, als ich nun im ‚Kette rechts‘-Stil auf die Küste zu rase.

Wieder am Mittelmeer

Rückblick auf Dubrovnik

Bis zur Bucht von Kotor passiere ich fünf Mal Staatsgrenzen. Bosnien-Herzegowina hat bei Neum einen Zugang zum Meer, wodurch die Grenzverläufe in Summe eine etwas skurrile Erscheinung erhalten. Obwohl es wahnsinnig schwül und heiß ist, komme ich gut voran und genieße die touristisch attraktive Küste. Hier treffe ich auch zum ersten Mal auf andere Radwanderer. Die Bucht von Kotor umfahre ich dann leider in der Begleitung schwerer Starkregenfälle. Aber das Timing ist perfekt. Wenige Kilometer vor Kotor, von wo aus der Anstieg zum Checkpoint 4 erfolgt, quartiere ich mich für die Nacht ein.

Bucht von Kotor

Meine Position wird durch die #165 verdeckt

Bevor die Sonne am Morgen die Luft zu sehr aufheizen kann, sitze ich im Sattel und beginne mich den Berg hinaufzuschrauben. Ich erhalte eine wirklich nette Begleitung in Form eines jungen slowenischen Radsportlers, der hier seinen Rennradurlaub verbringt und Tagestouren unternimmt. Es ist fantastisch. Die Ausblicke auf die Bucht sind atemberaubend und die serpentinenreiche Strecke ist steigungsmäßig recht entspannt zu bewältigen.

Blick auf Kotor

Kletterbekanntschaft

Wir schnacken die ganze Zeit und erfreuen uns gegenseitig an der Gesellschaft. Verkehrsmäßig ist so gut wie nichts los. Nur einmal müssen wir uns rasch hintereinander einordnen. Uns kommen drei Longboard-Fahrer und ein folgender VW-Bus entgegen.

Am Restoran Nevjesta Jadrana (CP 4) trennen sich unsere Wege. Ich lege eine kleine Pause ein und betrachte sehr zufrieden die linke Seite meiner Brevet-Karte. Alle Stempelfelder sind nun gefüllt. Dann geht es auf zum zweiten Teil der Checkpoint-Prüfung. Weiter hinauf zum Mount Lovcen. So angenehm es bis zum Restoran zu fahren war, so unangenehm geht es weiter zum Gipfel. Eng, steil und rumpelig. Das Ziel liegt auf fast 1.700 m Höhe. (Also mit dem Start auf Meeresniveau volle 1.700 Höhenmeter.)

Weg zum Gipfel

Bucht von Kotor

Als letzten Akt am Checkpoint 4 nehme ich mit dem Smartphone das obligatorische Selfie auf. Dies ist eine Empfehlung für die Teilnehmer zur Validierung falls der GPS Tracker rumzicken sollte. Das Photo sende ich an den Race Director und merke scherzhaft an, dass ich davon ausgehe, das Rad nicht zum höchsten Punkt des Monumentes tragen zu müssen. (Bei den Briten weiß man ja nie…).

Noch rund 1.300 Kilometer bis Istanbul

IX. Ruf und Nachhall

Mount Lovcen–Griechische Grenze

Nicht minder spannend als das Erreichen des vierten Checkpunktes, ist die Frage der Kursänderung zum nächsten Fixpunkt. In diesem Fall Istanbul. Die Angelegenheit ist ein klein wenig kniffeliger als eine reine Weg-Zeit-Optimierung.

Grob gesagt stehe ich vor der Wahl ins Binnenland zu schwenken und die kilometermäßig kürzere Strecke zu fahren. Dabei lauern auf rund 350 Kilometer zunächst üble Steigungen. In der Karte entdecke ich eine 22% Angabe. Allerdings bekäme ich südöstlich von Sofia ein großes Flusstal zu fassen, welches sicherlich eine flotte Fahrt nach Edirne an der türkischen Grenze ermöglichen würde.

Let's ride east

Die Alternative scheint mir, soweit ich das in meiner 750.00er Karte beurteilen kann, steigungsmäßig moderater zu sein, ist aber deutlich länger. Zudem führt diese Variante ab Thessaloniki an der Mittelmeer- und im weiteren Verlauf an der Marmarameerküste entlang, was ich durchaus verlockend finde.

Also. Links abbiegen oder geradeaus weiter? Durch den Kosovo oder durch Albanien?

Genau. Spätestens jetzt lässt sich eine gewisse Vielschichtigkeit bei der Routenwahl erahnen.

Albanien eilt ein weittragender Ruf voraus. Alleine der Ländername ‚Albanien‘ dürfte bei den meisten von uns unweigerlich ein gewisses Kopfkino in Gang setzen. Und das dürfte nicht nur mit dem Kanun zu begründen sein, dem Gewohnheitsrecht, nach dem sich Konflikte um die Ehre mit einer gewissen Ultima Ratio regeln lassen. Im Vergleich zu meinem Kosovo-Film empfinde ich dies allerdings als geradezu einladend.

Also geradeaus weiter. Konkret bedeutet dies zunächst den unheimlich holprigen Weg vom Lovcen wieder herunter zu kommen, ohne die Laufräder zu ramponieren. Ich empfinde es als eine der großen Ungerechtigkeiten des Lebens, sich nach fast 1.700 errungenen Höhenmetern bergab bremsen zu müssen. Die Hoffnung auf eine Gefällestrecke bis zum See von Shkodar erlischt endgültig in einem vulkankraterartigen Talkessel, dessen einziger Ausweg über einen formidablen Gebirgspass führt. Und den mir meine Straßenkarte völlig unterschlagen hat. Ich bin so was von froh, auf dem Lovcen drei Toasts geradezu inhaliert zu haben. Denn hier liegen die Versorgungsmöglichkeiten bei null.

Denn mal wieder aufwärts. Es sind sicherlich einige hundert Höhenmeter, aber ich kann sie recht flüssig pedalieren. Die Temperatur liegt über vierzig Grad, zum Glück ist die Luft trocken, nicht schwül. Die Trinkflaschen und der Zusatztank sind fast voll. Die Gebirgslandschaft strahlt eine aufregende Wildheit aus. Alles in allem habe ich schon schlechtere Momente auf der Tour erlebt.

Als es dann zwischen Cetinje und Podgorica endlich richtig gut rollt, bin ich hoch erfreut. Noch vor kurzem meldete das Auswärtige Amt eine voraussichtlich monatelange Vollsperrung der Strecke aufgrund von Erdrutschen. Ich kurbel was das Zeug hält und es macht richtig Spaß, mal wieder viertelwegs in der Ebene durchs Land zu rauschen. Während der Fahrt studiere ich die Karte und plane den restlichen Tag. Die albanische Grenze ist schätzungsweise zwei Fahrstunden entfernt. Der erste Ort, dem ich die Chance auf eine Unterkunft zutraue, liegt weitere 35 km davon entfernt. Dreieinviertel Stunden bringe ich bis Sonnenuntergang nicht mehr in dem Tag unter. Die Lust, meinen Albanienaufenthalt mit einer Beleuchtungsfahrt zu starten, hält sich in engen Grenzen. Höchstwillkommen entdecke ich wenige Kilometer vor der Grenze ein erstaunlich modernes Hotel. Das passt.

Beim Einchecken deutet mir der Typ an, dass er sein Haus heute wirklich nicht empfehlen könnte und er legt es mir nahe, woanders abzusteigen. So ein Scherzkeks. Schließlich wimmelt es in der Gegend nur so vor Unterkünften. Es liegt nicht an seiner mangelnden Geschäftstüchtigkeit, sondern es ist wirklich ein gut gemeinter Rat. Hintergrund ist ein an diesem Abend auf der Anlage des Hotels stattfindendes Open Air Konzert eines einheimischen Popstars. Ich erkläre ihm, dass ich viel zu müde bin, um mich vom Schlafen abhalten zu lassen. Wird schon nicht so schlimm. (Dachte ich.)

Musik bis der Arzt kommt...